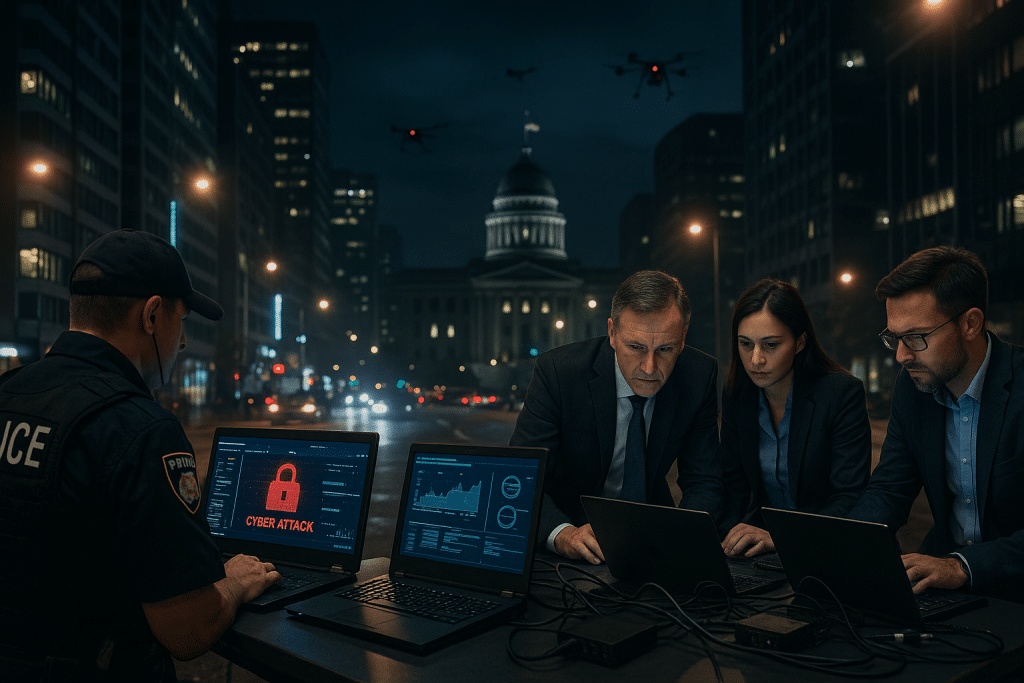

La multiplication des connexions numériques transforme les sociétés modernes, mais ouvre aussi la porte à des scénarios catastrophe d’une ampleur inédite, façon «Cyber 11-Septembre». La crainte d’une paralysie nationale due à une offensive informatique de grande envergure quitte aujourd’hui le registre de la science-fiction pour s’installer au cœur des politiques publiques. Face à la sophistication croissante des attaques, la France mobilise un véritable «bouclier numérique». De l’anticipation des nouveaux modes de piratage à l’entraînement sur des cybercombats dignes des thrillers, institutions, entreprises et experts affûtent leurs stratégies. Voici comment l’État, épaulé par des géants tels qu’ANSSI ou Orange Cyberdefense, affronte ce défi capital – et ce que cela implique pour tous ceux qui participent à l’écosystème numérique.

La menace du «Cyber 11-Septembre» : entre fiction et réalité pour les États modernes

La perspective d’un cyberattaque de grande ampleur chamboule l’imaginaire collectif et les plans de défense de chaque nation. L’expression «Cyber 11-Septembre» fait directement référence à un scénario où une offensive informatique viendrait lourdement perturber, voire paralyser, la vie du pays, touchant à la fois les infrastructures vitales, les communications et les institutions. On parle ici de menaces dépassant le cadre du simple ransomware ou d’un piratage isolé, mais bien d’un événement systémique, complexe à anticiper et potentiellement dévastateur.

La France prend ce risque très au sérieux, à l’image d’autres puissances numériques. Le rapport Cybermalveillance.gouv.fr souligne une constante hausse de la sophistication des cybermenaces en 2024, avec une intensification simultanée des tentatives d’intrusion ciblant les systèmes sensibles. Cette inquiétude s’explique facilement : chaque pan de la vie quotidienne passe désormais par le numérique, qu’il s’agisse de transport, d’énergie ou de santé.

Le scénario redouté de ce «Cyber 11-Septembre» s’articule autour de quelques axes principaux :

- Piratage massif des réseaux électriques provoquant des coupures d’énergie généralisées.

- Blocage du système de santé, avec impossibilité d’accéder aux dossiers ou de coordonner les secours.

- Déraillement des communications publiques par manipulation de messages officiels ou saturation totale des canaux d’urgence.

- Paralysie de la mobilité, avec sabotage des opérateurs ferroviaires, aériens ou urbains.

Cette vision est alimentée tant par les cyberattaques réelles qui se sont multipliées ces dernières années (hôpitaux, collectivités, infrastructures critiques visées) que par l’expérience d’exercices grandeur nature organisés sur le territoire. L’attaque ayant récemment visé les services de l’État avec une «intensité inédite» illustre l’ampleur du défi à relever (source ici).

La part de l’anticipation occupe ainsi une place centrale. L’ANSSI, en partenariat avec des entreprises majeures telles que Sopra Steria ou Thales, conçoit des scénarios d’attaque pour tester la résilience du pays. L’importance de cet enjeu se manifeste par la multiplication des exercices, à l’image de celui mené par l’ANSSI, rassemblant plus de 1 000 structures publiques et privées autour d’un même objectif : ne pas se laisser surprendre.

Face à cette nouvelle donne, la résilience ne se limite plus à la technique. Elle s’étend aux usages, à la sensibilisation et à la capacité de réaction rapide de toutes les composantes de la société. S’il est impossible de garantir un risque zéro, tout l’écosystème travaille pour fermer au maximum la porte à un scénario catastrophe, tout en gardant l’œil ouvert face à l’imprévisible.

L’évolution permanente des cybermenaces : des attaques ponctuelles au chaos organisé

Pas question de sous-estimer l’agilité des cybercriminels ! Leur capacité à exploiter la moindre faille met à mal tout sentiment de sécurité. Le panorama de la menace 2024 publié par l’ANSSI met en avant l’escalade de la sophistication : on assiste à la montée en puissance des attaques coordonnées, visant parfois simultanément plusieurs secteurs de l’économie et du service public.

Pour les experts, la frontière entre crime organisé et cyberconflit politique s’estompe. De puissances étrangères aux groupes criminels indépendants, le nombre d’acteurs capables de lancer des assauts de grande ampleur a explosé. Capgemini, Dassault Systèmes et Airbus CyberSecurity jouent ainsi un rôle décisif en matière d’innovation défensive, développant des solutions capables de répondre à des attaques venues de n’importe quel horizon.

- Ransomwares ciblés : plus sophistiqués que jamais, infligeant des dommages financiers et opérationnels majeurs.

- Espionnage industriel : attaques silencieuses visant à siphonner les secrets technologiques d’entreprises stratégiques.

- Sabotage d’infrastructures : scada, réseaux ferroviaires, énergie, tous sont dans le viseur.

La vigilance est donc de mise, et la solidarité entre secteurs devient stratégique. Les prochains défis pour l’État résident dans la capacité à anticiper l’imprévisible et à entraîner ses ressources à réagir comme un seul homme, même quand tout vacille.

C’est exactement ce à quoi tente de répondre la France. On entre alors dans le cœur d’une stratégie de défense où coopération, anticipation et innovation sont les maîtres mots.

Les piliers de la stratégie nationale face au risque de cyberattaque majeure

Au fil des années, la conception de la défense cyber s’est considérablement musclée. L’arsenal ne relève plus seulement du monde invisible des «hackers», mais implique de véritables bataillons d’experts, des textes de loi adaptés et une culture de la vigilance partagée. Parce qu’on ne se contente pas d’attendre que l’orage éclate : l’anticipation s’est institutionnalisée.

Le cœur de cette architecture robuste repose sur plusieurs piliers essentiels :

- La structuration d’agences spécialisées (ANSSI) : posture proactive, déploiement d’équipes d’intervention rapide, veille 24h/24.

- Des industriels de pointe tels qu’Orange Cyberdefense, Stormshield, ITrust et Sekoia, leaders tricolores dans la détection et la réponse aux incidents majeurs.

- L’organisation d’exercices de crise impliquant tous les acteurs : hôpitaux, transporteurs, opérateurs d’importance vitale et services de l’État.

- La législation adaptée, intégrant le RGPD et des lois spécifiques pour protéger les infrastructures stratégiques.

La vigilance des équipes ne se relâche jamais, sous la supervision d’acteurs incontournables de la sécurité numérique. Par exemple, lors de simulations menées en conditions proches du réel, l’armée intègre désormais le volet cyber dans chaque plan de bataille, preuve que cette menace n’est plus confinée aux services informatiques.

Les hébergeurs de données, les compagnies aériennes et même les régies de transports anticipent désormais l’impact potentiel d’une panne numérique généralisée, comme cela s’est vu lors de la défaillance technique qui a paralysé Alaska Airlines. Ces exemples illustrent à la fois la fragilité de l’écosystème et les mesures de redondance désormais exigées.

Le rôle des partenariats public-privé dans la cybersécurité nationale

Les grandes entreprises françaises se positionnent au cœur de la riposte. Les collaborations entre l’État, les agences publiques et les champions industriels permettent de mutualiser expertises et moyens. Une organisation comme Thales travaille avec les autorités pour développer des plateformes de détection avancée, tandis que Capgemini conçoit des outils d’analyse proactive sur les cybermenaces émergentes.

- Délégation d’experts auprès des institutions pour renforcer l’identification des signaux faibles.

- Partage de données anonymisées pour détecter précocement les tendances malveillantes.

- Développement commun de solutions de remédiation et d’alerte en temps réel.

Au cœur de Paris et sur l’ensemble du territoire, ces partenariats ont permis de contenir, voire d’éviter, des épisodes qui auraient pu coûter très cher au pays. Grâce à la co-construction, la France réduit le risque de se retrouver seule face à l’adversité et renforce son tissu cybersécuritaire.

En filigrane, la montée en puissance de la sensibilisation citoyenne se fait sentir. Pour espérer endiguer un «Cyber 11-Septembre», il faut aussi compter sur la vigilance de chacun, et sur une culture de la cybersécurité enfin partagée.

Exercices, entraînement et résilience collective : la pratique du pire pour anticiper l’impensable

Se préparer à l’inimaginable : telle est la mission des brigades cyber chaque année. Avec la montée des menaces, la simulation et l’entraînement en conditions extrêmes sont devenus la norme. On n’attend plus l’attaque pour réagir, on s’y prépare en permanence ! De grands exercices, avec noms de code dignes des blockbusters, servent de révélateur aux forces et faiblesses du dispositif national.

Au printemps dernier, l’ANSSI a orchestré un exercice inédit impliquant des milliers d’acteurs publics et privés. L’enjeu était clair : réagir à une attaque touchant simultanément santé, transports et finances. Le but ? Révéler les angles morts, tester la rapidité des contre-mesures et forger l’esprit d’équipe dans le feu de l’action.

- Mise à l’épreuve des chaînes de commandement pour éviter l’engorgement des décisions.

- Simulations de coupure Internet pour éprouver la continuité d’activité sans numérique.

- Évaluation de la coordination intersectorielle (hôpitaux, entreprises, collectivités).

De telles initiatives mettent en lumière la nécessité d’une préparation «psychologique» au crash digital. Même les personnels non-techniques sont désormais formés à reconnaître et signaler les signaux faibles ou à participer à des cellules de crise éphémères.

L’expérience acquise lors de ces mises à l’épreuve nourrit le renforcement des plans d’action à tous les niveaux. L’événement de Monaco sur la cybersécurité, qui a réuni décideurs, ingénieurs et stratèges, témoigne d’une conscience aiguë du risque et d’un engagement partagé à affûter sans cesse la coordination nationale.

Focus sur l’innovation technique : le rôle croissant des start-ups cybersécurité françaises

Derrière les mastodontes sectoriels, une génération de start-ups agiles booste la sécurité de toute la chaîne numérique : ITrust et Sekoia innovent notamment dans la détection automatisée des menaces et dans les plateformes de réponse instantanée.

- Déploiement de solutions IA guidées pour la détection proactive

- Plateformes collaboratives facilitant la remontée d’informations en temps réel

- Analyse comportementale des flux pour repérer les attaques inédites ou les infiltrations lentes

Les défis posés par la diversité des attaques sont relevés par les jeunes pousses, en cheville avec les acteurs historiques, qui dynamisent la stratégie nationale par leur agilité et leur créativité. L’esprit d’innovation à la française irrigue ainsi les choix tactiques et opérationnels du pays.

À mesure que l’heure du tout-numérique approche, l’entraînement à l’extraordinaire devient moins exceptionnel qu’il n’y paraît, et chacun – acteur public ou simple citoyen – fait désormais partie de l’équation.

Le poids de la souveraineté numérique et de la coopération internationale à l’ère des cybercatastrophes

Dans la guerre invisible qui se joue sur les réseaux, la souveraineté numérique n’a jamais autant compté. L’État mise ainsi sur des infrastructures propriétaires et protégées, des clouds de confiance et des partenariats européens solides.

Miser uniquement sur ses propres forces serait une erreur de taille. La coopération internationale est donc de mise, aussi bien avec les alliés européens qu’avec les acteurs globaux de la cybersécurité. Des initiatives comme l’inauguration du supercalculateur Jupiter en Europe, capable de traiter et d’analyser d’immenses volumes de données pour anticiper les comportements cybercriminels, montrent cette volonté affirmée d’avancer ensemble face au danger.

- Mise en commun des renseignements et des alertes transfrontalières.

- Échanges techniques entre agences nationales pour développer des méthodologies d’anticipation des attaques complexes.

- Participation à des exercices paneuropéens qui simulent des cybercatastrophes pour éprouver la capacité collective de réaction.

L’équilibre entre ouverture (collaboration internationale) et contrôle (souveraineté sur les données sensibles) n’est pas toujours simple à trouver. Au fil des crises, la France et ses voisins adaptent constamment leur doctrine pour garantir la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de leurs infrastructures numériques majeures.

L’intégration des entreprises de cybersécurité de renom telles que Dassault Systèmes ou Sopra Steria dans les programmes de coopération transnationale, permet d’accéder à des expertises pointues tout en gardant la maîtrise sur les solutions déployées dans l’Hexagone.

L’importance stratégique d’une culture cyber commune

Pas de résilience sans culture commune ! La sensibilisation aux risques, la formation professionnelle et la communication transparente au grand public deviennent des armes aussi incontournables que les pare-feux ou l’IA.

- Campagnes éducatives pour apprendre les bons gestes sur le web.

- Formation des cadres et agents publics à la gestion de crise numérique.

- Implication croissante des jeunes talents français dans des concours et hackathons spécialisés en cybersécurité, propulsant la nouvelle génération d’experts.

Avec cette vision concertée, la France cherche à devenir un modèle de gouvernance cyber, à la fois souverain et ouvert sur le monde.

Un grand chantier est encore devant nous : celui de la protection des données individuelles et de la garantie des libertés numériques, à l’heure où chaque citoyen, chaque entreprise, chaque collectivité doit jouer son rôle dans cet écosystème en perpétuelle mutation.

Vers l’anticipation proactive : enjeux d’avenir face à la montée des risques cyber

L’avenir s’annonce aussi palpitant qu’incertain sur le front cyber. Si l’État prend très au sérieux la menace d’un «Cyber 11-Septembre», c’est parce que le rythme d’innovation des attaquants ne risque pas de ralentir. La transition numérique massive, la multiplication des objets connectés et la dépendance croissante aux plateformes digitales génèrent des occasions inédites… pour les offensives comme pour la défense !

L’accent est mis sur l’anticipation proactive :

- Exploitation de l’intelligence artificielle pour détecter, en amont, les signaux précoces d’une campagne malveillante.

- Investissements massifs dans la recherche sur la sécurité des systèmes industriels et des réseaux critiques.

- Concertation continue avec l’ensemble de l’écosystème digital pour ne pas laisser de zone d’ombre exploitable.

Au-delà de la technique, une interrogation reste omniprésente : quelle place pour l’humain face à l’automatisation croissante de la sécurité et de l’attaque ? Les incidents majeurs passés soulignent tous la même chose : la capacité d’adaptation, l’intelligence stratégique et le sang-froid des équipes font souvent la différence dans les moments critiques.

À cet égard, l’État n’oublie pas l’importance de la protection des plus vulnérables. Alors que la fin de support de Windows 10 (plus d’infos ici) expose des millions de postes à de nouveaux risques, campagnes de mise à niveau, accompagnement et budget de mise à niveau sont déployés pour éviter la constitution de nouvelles «portes ouvertes».

Aux côtés de l’État, les leaders comme Orange Cyberdefense, ITrust ou Sekoia continueront de repousser les limites de l’innovation défense, pendant que l’écosystème s’appuiera sur l’apport des laboratoires universitaires et sur la montée en compétence des écoles spécialisées.

L’opportunité économique d’un secteur en plein essor

Une chose est sûre : ces enjeux nourrissent une dynamique économique vigoureuse, du recrutement à l’investissement. Face à la progression rapide des risques cyber, la demande pour les profils spécialisés explose, entraînant la création d’emplois à haute valeur ajoutée. La filière française de cybersécurité séduit aussi à l’international grâce à la qualité de ses solutions et au savoir-faire de ses ingénieurs.

- Développement de nouveaux marchés pour les solutions innovantes françaises.

- Accélération des investissements publics et privés dans la R&D pour soutenir la compétitivité du secteur.

- Émergence de cursus universitaires sur mesure, en partenariat avec les grands groupes et les start-ups.

Dans cette course de fond, la France a toutes les cartes en main pour transformer la menace en levier de renforcement stratégique, d’influence et de croissance pour l’ensemble de son économie numérique.

La préparation face à une cyberattaque majeure s’inscrit désormais comme une grande cause nationale. L’histoire retiendra les gagnants du pari de l’anticipation : ceux qui, loin de paniquer, ont réussi à transformer l’incertitude en résilience… et en opportunité.